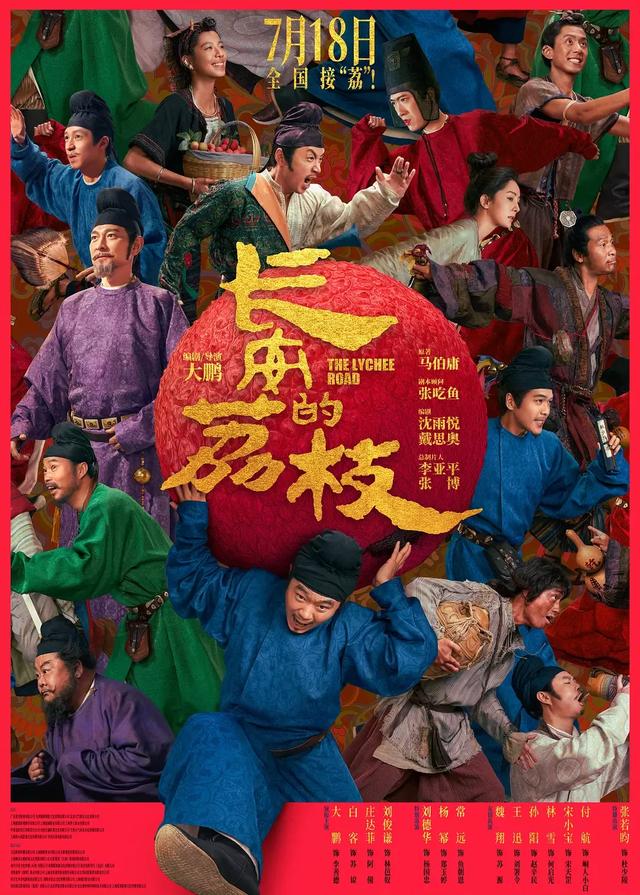

之前聊《长安的荔枝》时,我就提到过它的原著只有7万字,不太适合拍成电视剧,反倒更适合电影。

现在电影也公映了,可以放心地说“稳了”。

其实原著中还有一个不好解决的问题,它包含主角李善德大量的计算和思考、周密的荔枝转运实验。

这些晦涩如果是文字能够为读者提供想象空间,视听化之后却不可避免地会枯燥。

而电影不但克服了复杂问题,将故事处理得扣人心弦,并且准确地抓住原著内核,还提供了崭新表达。

或许,它很有机会成为燃爆今年暑期档的黑马。暑期档的第一枪,终于要打响了。

01

执行力的出众

《长安的荔枝》最明显的优点,是在原著故事扎实的基础上又呈现了属于电影的优势。

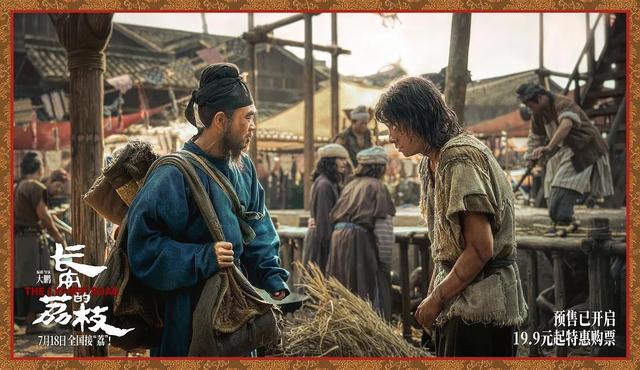

导演对于整体节奏的把控紧凑,一气呵成。同样是讲述大唐小人物李善德接到把岭南荔枝转运到长安的“不可能任务”,电影很拎得清轻重。

它把商业和娱乐属性集中放在前半部分,又兼顾作者表达,既不会因为拧巴而自我折磨,也不会因为故事琐碎而撕裂。

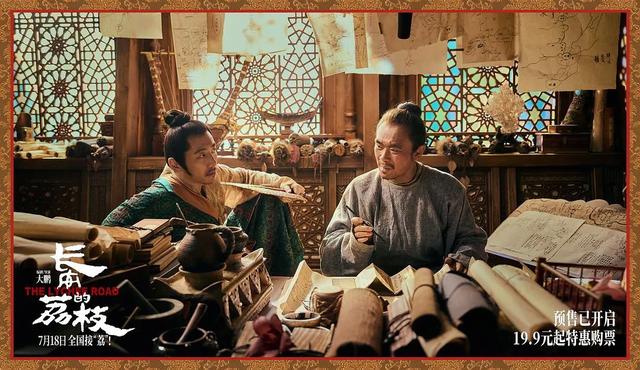

原著中李善德通过大量计算而制定的周密转运实验,参考历史细节设计的分枝植瓮法,颇为先锋的格眼法计算等等,都被一一还原。

毫不拖泥带水的节奏和颇为热血的氛围,渲染了复杂思考得出的实践经验。

又因为众人倾尽全力做一件看似“不可能的任务",有种必须要在大银幕上才能够体会到的燃。

在过程中,加入大量笑点,恰到好处,为电影在不同程度上添彩增色。

前期的李善德,就是古代“冤种”牛马,不管是勤勤恳恳大唐背锅侠设定,还是操劳半生为了家人贷款买房,都让人啼笑皆非,也引起共鸣。

尤其是刚接下“荔枝使”职位时,省吃俭用的李善德终于舍得为自己“租一头驴”,来穿过那条磅礴宏大的长安大街,回到自己“六环外郊区的家”。

这已经不只是“借古讽今”,而是用现代人的思维去揣摩古代的生活方式,放在一部具有厚重历史为依托的电影里,原本不成立。

但李善德的底色就悲凉,选择“以喜写悲”,用看似荒诞的幽默包裹悲剧内核,既稀释了主题的沉重,也为结尾的内核输出做铺垫,来完成“喜剧的内核是悲剧”的高级表达。

电影氛围大体是欢脱的,得益于《年会不能停!》三人组的选角,大鹏、白客、庄达菲在大唐再重逢,呈现热闹非凡的“大唐版年会”。

但“荔枝”的故事也注定是悲剧,它经历了久达三个月的调配和实验,终于举全国之力,穿越5000里迢迢山水,来到长安的宴席上,却“无人问津”。

鼎盛的大唐氛围,其实暗中埋藏了它“由盛转衰”的注定与必然。

而鲜活生动的角色也都不是白费,不是为了刻意营造氛围或制造包袱而有意为之。

视听技巧紧扣内核表达,每个角色都有着自己的闪光点,夹杂若有似无的笑点,让我们看到一个个苦中作乐的小人物。

他们或许在厚重历史和宏大叙事里无法留下自己的名字,却各自有着属于自己的渺小的满足。

02

理想主义者的崩塌

电影对于李善德的塑造可圈可点,他不是“古代牛马”这么简单。李善德的角色弧光,其实是一出“理想主义者崩塌”的悲剧。

开篇用寥寥数语交代了李善德的前半生,年轻时他也曾志得意满入长安,妄想能够一日看尽长安花,为了建设“锦绣长安”而努力。

但操劳半辈子,见识到了人心险恶,制度束缚和权力压迫,可他是个老实人,深知自己难以改变现实,也无可挣扎。

最后成为老好人,是同事眼中的“背锅侠”,一人揽下所有脏活累活,日常工作到深夜,赶上宵禁,而回不了家。

因为困境和卑微,李善德对于未来的理想早在日复一日地挣扎中破灭了。

刚接到“荔枝使”职务的李善德以为自己能够大展拳脚,最后发现还是个“火坑”。

但为了妻子女儿,又有朋友的鼓励,他还是决定放手一搏,带着不甘打马而行5000里到岭南。

这个阶段的李善德开始为自己而活,倾注全力去促成荔枝转运。

可在整个过程中,他见识到了更多丑陋,看到因为赋税重担,民不聊生,看到盛唐光鲜表面之下,却藏满腌臜而不可见光的缝隙。

李善德对于家国的美好愿景,再度破灭。

当荔枝运到长安,任务圆满完成后,李善德仍然代表天下万民向右相“请愿”,并提出有力质问:

建设锦绣长安,是谁的锦绣长安?

此刻的李善德超脱自私利己,他的心头几乎又燃起年轻时的志得意满和人性光辉。

结果,自然也在意料之中。转运荔枝成功了,但李善德的仕途彻底失败了,他建设锦绣长安的美好愿景失败了,却没有输掉人生。

电影还有更大的野心,在进一步挖掘李善德可塑造的空间。当李善德一家保住性命,被发配岭南。他听说长安沦陷,坐在树下,狠狠地哭,也狠狠吃了一大把荔枝。

他的泪水不仅是在哭大唐,更是对于曾怀揣“报效家国”理想的自己的哀悼。

三次破灭,让李善德理想主义者的期待彻底崩塌。

如此的李善德大家熟悉么,感同身受么?

他何尝不是你我?我们都曾经憧憬过,努力过,放弃过...

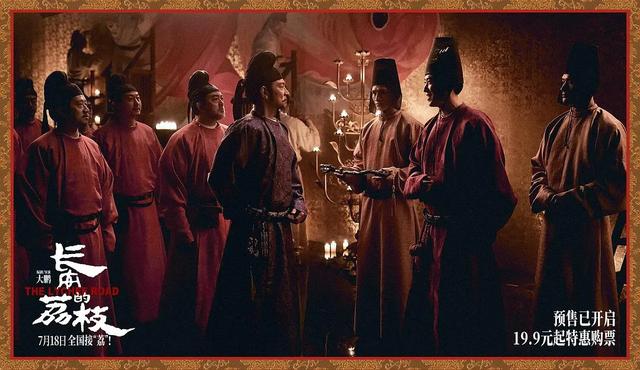

电影中的每个角色,细品都有广阔的解读空间。刘德华饰演的右相在原著点到为止,电影却着墨更多。

他代表着“大唐”走向衰亡的必然,以及“权贵皆败类”的极致,他没有被塑造成脸谱化反派,却直接帮助电影完成了表达。

苏谅被改编成“渴望证明”自己的富二代,更符合他一掷千金的动机;

林邑奴喝下一碗荔枝酒,对于长安有了美好期待,让整个角色更具英雄主义和悲剧色彩;郑玉婷的“扇巴掌”,虽是细节却让人印象深刻,为情感浓度加成。

电影不只想还原原著,更想高于原著。

这次的大鹏,不再只是企图商业,他是真正的作者,写出百姓内心的沉默。

03

高于原著的表达

《长安的荔枝》原著重点在于表达僵化制度对人的驯化,以及权力的失控。

比如李善德第一次前往岭南时就在黄草驿停留,意识到了百姓生活之艰难。

正式运输荔枝之后,黄草驿因不堪重负而“逃驿”,是原著中的名场面,深刻呈现了上位者权力的失控,取之于民却用之于己身,而造成的对底层结构性压迫。

李善德回到长安经历了六部的“踢皮球”,却因为右相一道令牌而跳出所有流程,也让观众反思,制度对于人的驯化。

电影的内核也不止于此,它脱离了原著的桎梏,将主题紧扣“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,勾连千古流传的诗句。

现实的确面目可憎,也让人束手无策。拷问现实是电影人有社会责任的呈现,但拷问之后呢?

谁不是骂过、哭过,恨过之后,但第二天依旧咬着牙挑起重担,该上班上班,该生活生活。

在千古诗句中,“一骑红尘”的绝望打工人是悲剧但无可避免,“妃子笑”的权力大过天令人痛心也难以改变,“荔枝来”举全国之力固然荒诞也不是重点。

真正值得注视的,是最容易忽略的“无人知”。电影做得最好的就是让那些原本“无人知”的小人物付出,被具像化的看见了。

他们是“苏谅”,在朋友有难时孤注一掷逆水行舟,仅凭信任与了解,咬牙顶上。也是“郑玉婷”,面对陷入绝境的亲人和爱人,不管是得意或失意,都不离不弃。

是他们共同促成了有笑有泪的大戏,也让人回过头叩问自己的生活。

我们这些忿忿不平,却无力改变现状的普通人,不正是因为有了能接住自己的亲人朋友,才能每次落魄潦倒时,依旧有能力苦中作乐,甚至把泪也变成了甜。

电影还有个细节更足以让它的内核穿越古今,构建具有当下性的表达。

荔枝千辛万苦来到长安,终于在贵妃生辰宴席上上桌,一只洁白如玉的手伸向它,却尚未触碰就收回。

贵妃,根本就不爱吃荔枝。

一场莫须有的千古罪名仅凭一个镜头,就“自证清白”。

在女性觉醒的如今,它用现代人的视角,为千百年来承受“祸水”罪名的女性们,呼唤了真相。

当下的环境里,还有什么能够比《长安的荔枝》更证明电影的力量?

它既不落后于时代,也对得起电影人的良心。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com