在电影《大决战》当中,不少人都对李文有着极深的印象,他和另一名长官石觉都是蒋介石嫡系部队的将领,对于蒋介石也自然是忠心耿耿。

李文在1949年还有一段起义的经历,可在不久之后又趁机逃往了台湾,那么,他后来过的怎么样?

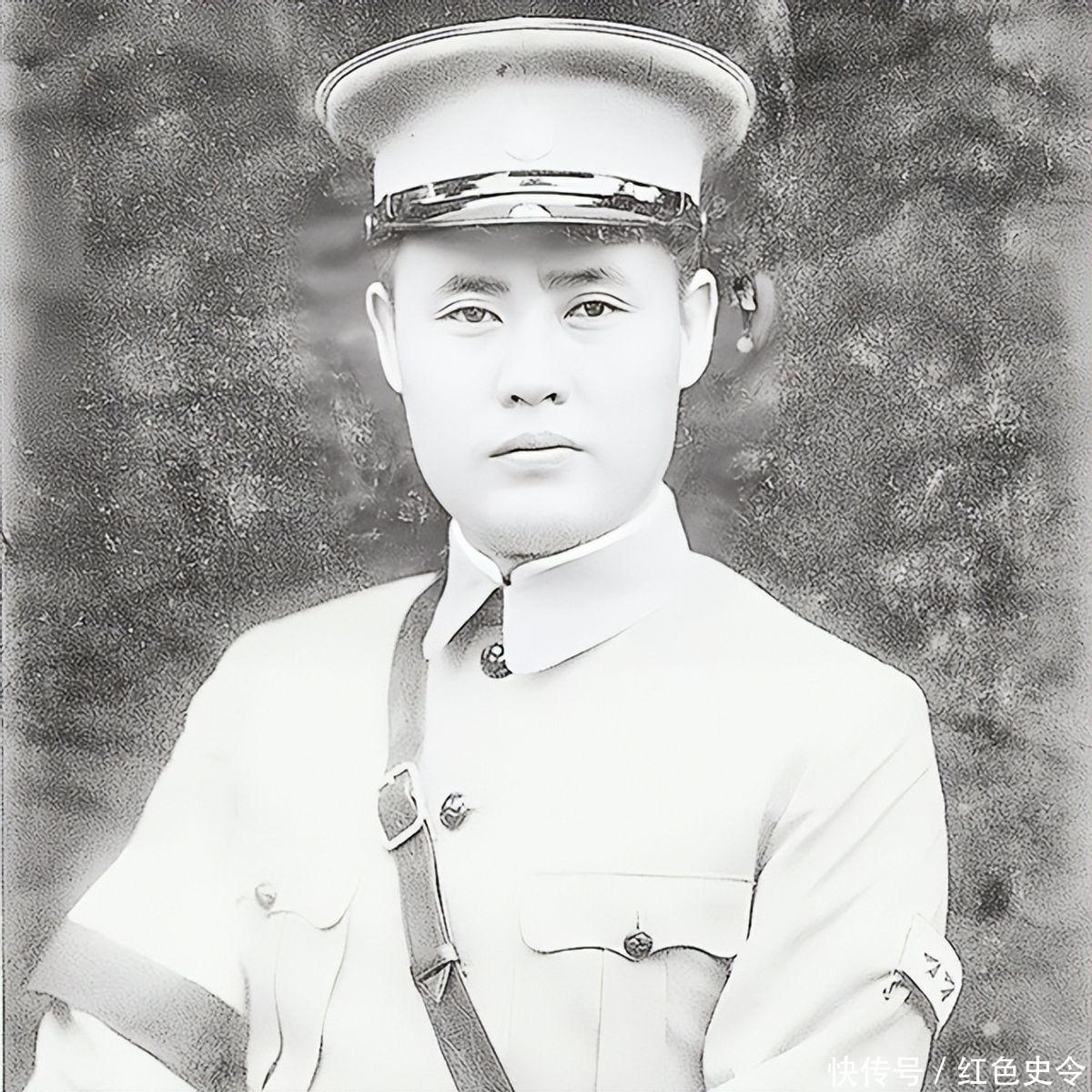

作恶多端的李文

在1940年3月,八路军发起了多场战役,反击朱怀冰的部队。

战役很快就结束了,朱怀冰部以及游杂武装一万多人被歼灭,在这之后不久,就出现了李文进攻陕北的危机。

原来,在朱部被击败之后,蒋介石便命令胡宗南,让他将李文的九十军调到晋西一带,摆出“大干一场”的势头。

肖劲光也在后来回忆道:“在1940年3月,李文的部队突然出现在黄河东岸、山西境内的大宁、蒲县一带集中,当时陕北的人民也纷纷有各种猜测,我们也同样得到了情报,说对方不怀好意,大军压境,就意味着战争一触即发,形势是非常紧张的。”

3月15日,毛主席也给朱德、彭德怀等人发了电报,并在其中说:胡宗南之九十军3个师的兵力由李文率领从韩城渡河,企图逐步控制吕梁山脉和进攻晋西北,应当严防。

为了应对这种可能出现的危险,毛主席一边发动了宣传攻势,另一边则调兵加强河防。

在宣传层面,毛主席首先质问了蒋介石、阎锡山等人,此外又在4月1日以“八路军河防兵团政治部”的名义起草了《八路军致友军九十军书》的公开信,在信中写道:

贵军乃抗日军队,主要任务应该是抗日,而绝对不是进攻边区,在现在的情况下,若是将枪口对内,那么便是民族罪人,国人绝对不会同情,两军都是明白的。

在信件的最后,还同样提到了和对方约法三章,双方互派联络人员,交换抗日情报,实现友好相处。

在这封极为重要的信件写完之后,毛主席还给肖劲光去了一封信,布置好了这封信的散发工作。

在宣传攻势之外,面对摇摆不定的敌人,还是得做好万全的准备,来应对摇摆的敌人。

4月1日,毛主席在给朱德、彭德怀等人的电讯中也提出,中央军九十军李文部的三个师已经集中在大宁地区,估计有偷渡黄河进占绥德的可能性,企图切断陕甘宁边区和华北之间的联系并进攻边区。

因此,请贺、关共同进行河防布置,无论如何都不能使得九十军过黄河,这是关系到八路军未来的关键问题。

这些方式很快取得了重要的作用,这场潜在的危机也很快过去。

当年5月5日,毛主席和王稼祥给贺龙、关向应发去了一封电报,大概意思为“由于敌人知道我们已经有了准备,已经改变了行动,程潜和阎锡山都已经复电了,声明没有进攻边区的意思,看来李文进攻的危险已经过去了。”

李文作为一个在历史中出现不多的人物,抗日战争期间弄出过如此一个危机,确实让人对他的印象很差。

后来,李文还出现在一个更加关键性的战役中,那便是平津战役。

从日军投降之后来看,李文对于蒋介石的忠心是不用多说的,国民党不顾天下向往和平的呼声,毅然发动内战,李文也自然是闲不下来的。

到了1948年11月,李文当上了第四兵团的司令长官兼任北平防守司令。

众所周知,李文是黄埔军校出来的,也是蒋介石的嫡系,蒋介石对他非常重视,安排来安排去最终将他放在傅作义的身边担任要职,本身就是蒋介石不相信傅作义的一种体现。

傅作义是自己混起来的,对于“江湖”的理解非常深入,也对蒋介石那种消灭异己的手法感触很深,而且傅作义的部队不少人本就都是华北人,也一直都在这片土地上活动,蒋介石也知道,想要调动傅作义的部队离开华北也不是一件容易的事情。

对于蒋介石来说,在这种情况之下,最好的办法就是让人看住傅作义,那么李文和石觉就是最为合适的人选了。

北平的战与和,也主要得看傅作义的表态了,他若是不松口,北平那么多文化古迹不一定能保得住。

傅作义也得思考很多问题,除了他自身的问题之外,还得去考虑一些其他因素,比较重要的一点便是手下将领的情绪。

傅作义的思想斗争很激烈,又不想关闭谈判的大门,同时又不想缴械投降,更不想背负“叛将”的名声,纠结也使得傅作义内心的矛盾久久无法被化解,随着解放军势如破竹,傅作义也必须得作出决策。

在多方面的争取下,傅作义渐渐坚定了自己也要去走和平道路,也在1948年年底开始和谈。

李文那些人看着他,也使得他内心充满了难受,他确实不好向蒋介石交代。

毛主席当时早已提出了一大担忧:傅作义能不能指挥中央军?

这个问题,在当时尤为关键。

毛主席在12月的复电中谈到:傅作义三个主力军,一个被歼,两个被困在张家口和新保安,在北平城内傅作义仅仅只有几个师的兵力,北平很多敌军都是中央系的,傅作义很难指挥这些部队。

而李文这些人指挥的部队,说白了就是蒋介石的私家军,对于蒋介石也完全是言听计从。

就算在面对解放军取得了如此大优势的情况下,李文等人的还是不愿意束手就擒,他们有的抱有死守待援的想法,另一些甚至干脆要“杀身成仁”,这些顽固派,对于北平的和平解放产生了很多负面作用。

不过,傅作义下定了决心,他自然也是考虑好解决办法了的。

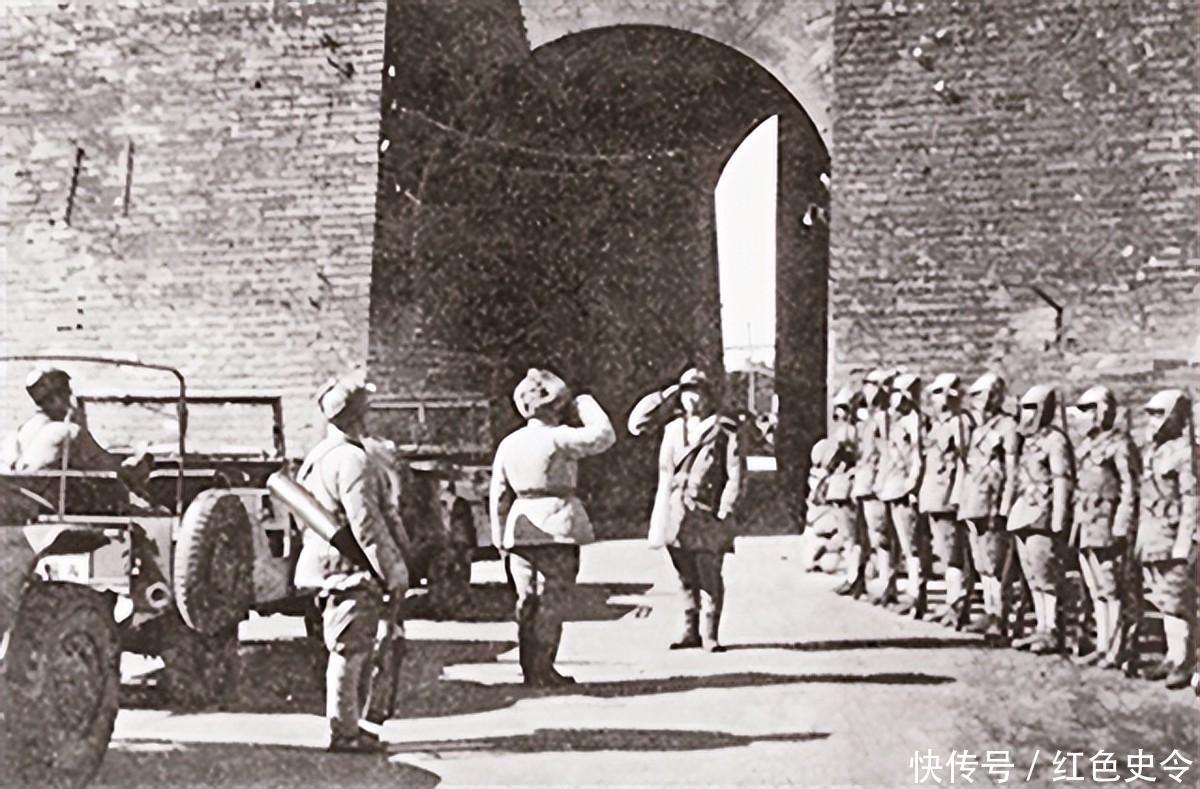

1949年1月21日,傅作义突然以华北“剿总”总司令的身份,将北平党政军中的主要人物召集在一起开会,这次目的就是布置各样的行动,会议地点全部是由傅作义的嫡系部队警卫看守的,将领们一旦进入了会场,就得和外界切断联系。

李文这些人虽然对傅作义是有所警觉的,可他没想到会议竟然是这样的内容,他也板着脸不愿意表态。

对于这部分不愿意参加和平起义的国民党中央军嫡系将领,傅作义的态度是将他们放回南京,北平也终于获得了和平解放。

若是李文这些人早早察觉到了傅作义的心思,那么北平的结局,还真的不好说。

李文的反复横跳

1949年,也是解放军不断取得重大成果的一年,这个时候,李文面对现状,还是一股脑地为蒋介石卖命。

当年4月,由于国民党政府拒绝在《国内和平协定》上签字,毛主席、朱德随即发出了《向全国进军的命令》。

蒋介石也将西南当成了最后的“战略基地”,并加强对于西南的控制。

一个月后,中央军委作出了“向全国进军”的决策,待到12月,刘邓向困在成都地区的国民党军发出了最后的警告,要他们放下武器。

在人民解放军的多次沉重打击下,已经是惊弓之鸟的国民党各军部现在又被步步紧逼,军心已经出现了动摇的情况。

李文所属国民党90军、27军等部抵达邛崃固驿镇、高桥一线,企图打开一条通路,激战了好几天,还是未能得逞。

这场阻击战以解放军的胜利而告终,也彻底粉碎了敌人向西逃窜的道路,对瓦解敌人起到了重要的作用。

到了这个时刻,李文也无可奈何了,他将指挥官们一同召集到兵团部,见到大家都到齐了,宣布说:“其他各军师长距离都比较远,不容易赶过来,另外用电报分别告诉他们吧。”

接着,李文向大家介绍了一位身着解放军军装的吴副团长,同时也宣读了由吴副团长带来的刘伯承司令员、邓小平政委两位首长欢迎李文起义的电报和一封由萧永银给李文的亲笔信。

信中的大概意思是:罗广文、李振等人已经向人民投诚,欢迎李文也采取同样的革命行动。

1950年1月,部队交接手续完毕,李文率领着师级以上的干部,去了重庆西南军事政治大学高级研究班去学习。

这件事也可以看出,李文的投诚也确实在山穷水尽的情况下实现的,这和一年前傅作义的投诚有着重要的区别。

不难推断出,李文若是有傅作义那样的军事实力,自然是不愿意投降的,他受蒋介石的蛊惑实在太深了。

随着成都被解放军解放,国民党在大陆的最后一支主力也就此覆亡。

从李文后面的经历也能看出,他这次投诚,也并非是发自内心的。

就在李文于重庆学习期间,他趁机摆脱了解放军的监视,随后一路逃跑到了香港,在蒋介石的同意下进入了台湾省。

这个时候,蒋介石的颓势已经彻底没有办法避免了,像李文这种在战争时期表现就不够突出的人来说,留在台湾省也派不上什么太大的用场了。

不过,似乎是蒋介石还考虑到李文曾忠心耿耿,也就给他安排了一个“中将高参”的职务混混日子,他在台湾上的晚年生活中,也确实没有什么太多的笔墨,顶多算是在岛上养老,他的后续影响力甚至比不上当年同样在北平的石觉。

1977年4月,李文也在平静当中走完了一生,不得不说,从他的前期经历看来,他是非常狡猾的,不过,蒋介石一旦认为他不再有用了,那么他的下场也自然是“郁郁不得志”的。

参考

1949年的“川西决战”回顾 成都党史网

国民党“天下第一军”覆灭记:总指挥战前逃跑 中国网文化

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com