前段时间,我带着上初中的儿子,去了一趟北大六院儿童精神科。

本以为这是一次特殊的经历,但当我到了医院,才发现,科室外面全是带孩子来的家长,这些孩子最小的才上小学,“这么小就抑郁了?现在抑郁的孩子可真多啊!”我不禁感叹。

这些家长的神情中充满着焦虑和烦躁,他们都在问医生同一个问题:“我们的孩子到底怎么了?”

“现在的孩子吃得好穿得好,却动不动就焦虑、厌学、抑郁、自杀,也太脆弱、太不懂事了吧!

他们怎么就不知道珍惜大人辛辛苦苦为他们创造的优越条件,怎么就不能坚强一点、上进一点、积极阳光地面对生活呢?”

近年来,每有儿童青少年放弃努力、放弃前途、乃至放弃生命的新闻曝出,都能在网络上听到这样不理解的声音。

这也是不少家长老师的真实困惑。

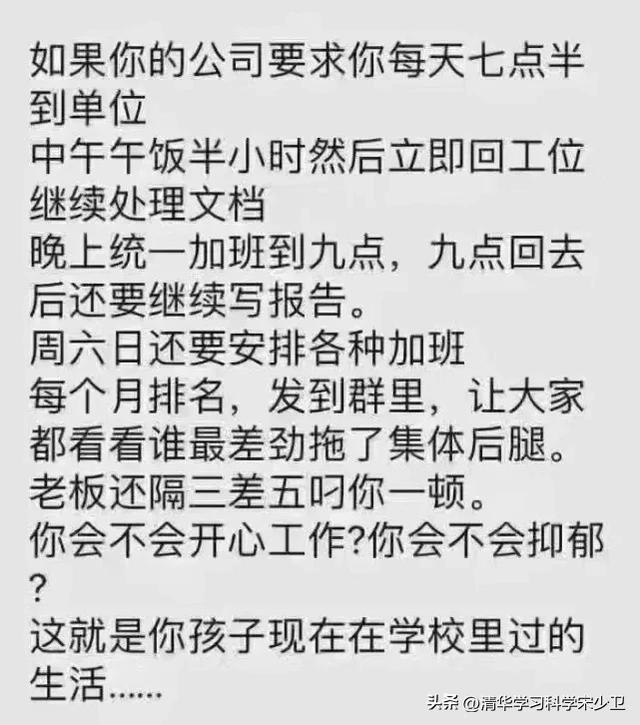

我们的孩子到底怎么了?曾有儿童心理学专家提到过这样一个比喻,她说当代中国的孩子都是生活在“第三只笼子”里。

想象一下如果有三只笼子:

第一只笼子里的老鼠一踩开关就会有食物进来,它就会一直踩;

第二只笼子的老鼠一踩开关就被电击,它就不踩了;

第三只笼子里的老鼠踩一下是食物,再踩一下是电击,它就不知道应该踩还是不踩,就会在里面纠结死。

现在的孩子就仿佛活在“第三只笼子”里。家长对他太好了,就像食物;但同时给他压力,就像电击。

现如今的家庭教育很难,难就难在我们有太多的悖论和问题需要面对。我们得知道自己的子女面对的是什么情况,教育才有方向。

面对狭窄的空间

孩子没了快乐

也许有很多父母想不通,为什么我们小时候生活条件没有现在好,却几乎听都没听说过“抑郁”这个词,现在的孩子生活条件那么好,却总是抑郁呢?

还记得我们的童年是什么样的吗?

下课铃一响,一群孩子冲出教室,打弹珠、跳皮筋、踢毽子……

放学了,三五个好友结伴回家,一起写完作业就可以玩到很晚;

放假了,一群孩子上树下河,漫山遍野追逐打闹……

那时候的我们,是自由、松弛、生命力蓬勃的。

看看现在的孩子,一睁眼就是钢筋水泥,每天不是埋在成堆的作业里就是奔波在补习班的路上。

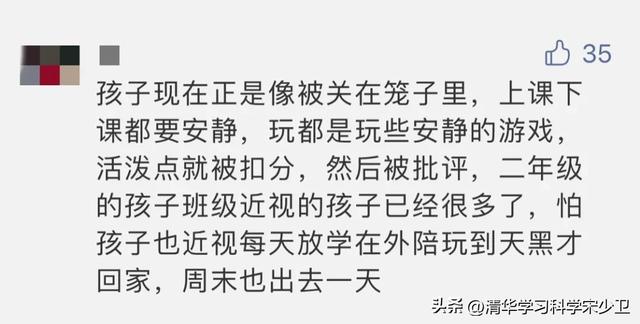

在学校也被禁锢在几平米的课桌旁,“消失的课间十分钟”已经成为了众多学校的标配,还美名其曰为了孩子的安全考虑。结果是,孩子身体是安全了,可是心理却出现了重大的问题。

面对狭窄的时间

孩子承受着巨大的压力

曾有一个来到学习治疗室的妈妈,问了我们这样一个问题:“你说我们家庭条件也不错,孩子独生子,要什么有什么,他怎么还叛逆了呢?”

和孩子聊过之后,我们发现,孩子不是单纯的叛逆。

六个大人教育一个孩子,却各有各的方法。

爷爷曾经是军人,要求对孙子实行“军事化管理”;奶奶是退休教师,知道孩子不能一直逼着学;姥姥姥爷经商,对外孙非常溺爱,要什么给什么,不舍得说一句重话;而爸爸经常出差,每次和孩子聊天都是关心成绩,妈妈觉得大家都有道理,最终也只能关心孩子的日常生活了。

就是这样一个家庭,孩子在不同教育理念之间不断拉扯着,不知道听谁的好,彷佛怎么做都不对,最终就变成了什么也不说,什么也不做,回家就关门,不交流不搭理,也就成为了大家眼中的“叛逆”。

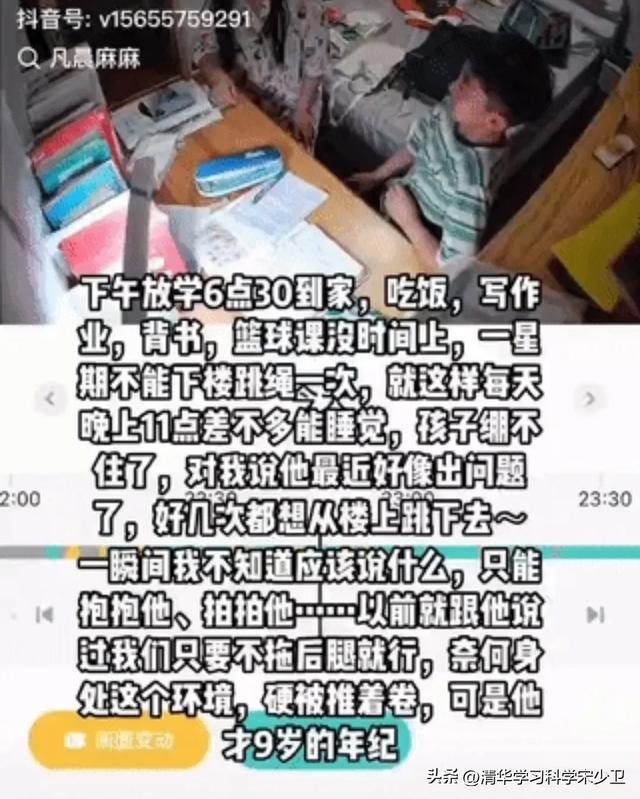

不只是教育方式,现在孩子自己的时间真的太少了。

在网上看到了这样一段话:

“如果你的公司要求你每天七点半到单位,中午午饭半小时,然后立即回工位继续处理文档,晚上加班到九点,回去后还要继续写各种报告,周六日各种加班,每个月排名发到群里,让大家看看谁拖了后腿。老板还隔三差五叼你一顿,你会不会开心工作?你会不会抑郁?这就是你孩子现在在学校里过的生活……”

以前的大人们还能羡慕孩子,因为他们无忧无虑,但是这届大人们却没有羡慕的对象了,因为孩子过的可能比你还惨。

他们面对越来越狭窄的时间,却承受着巨大的压力,他们成为了关在“笼子”里的人。

面对狭窄的选择

他们变成了“空心人”

现在的孩子背负着沉重的情感负担。

父母将所有未竟的期待投射在孩子身上,从牙牙学语时就开始规划“精英路线”,孩子的每个选择都被赋予家族荣辱的意义。

一个12岁女孩在日记里写道:“妈妈说她这辈子最大的遗憾是没考上985,所以我必须替她实现。可我更喜欢画画,每次拿起画笔她就会流泪,说我辜负了她的牺牲。”

这种“以爱为名”的情感绑架,让孩子在自我需求与家庭期待间撕裂。

他们被剥夺了试错的权利,所有选择都指向“最优解”。当兴趣班变成“升学加分项”,当友谊需要“对成长有帮助”,当梦想必须“符合现实利益”,孩子的精神世界逐渐被掏空。就像一株被绑在支架上的藤蔓,看似朝着“正确方向”生长,根系却早已在土壤里腐烂。

教育的本质是让生命绽放,而非打造精密的考试机器。当“第三只笼子”的悖论持续发酵,我们培养出的或许是一群高分低能的“空心人”——他们懂得所有规则,却不懂如何拥抱真实的世界;他们背负着全家的期望,却找不到自己存在的意义。

解开束缚的第一步,是承认孩子首先是独立的个体,而非满足成人期待的工具。教育者真正的课题,从来不是如何让孩子“听话”,而是如何守护他们眼中的光,让每个生命都能在自由中找到属于自己的生长节奏。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com