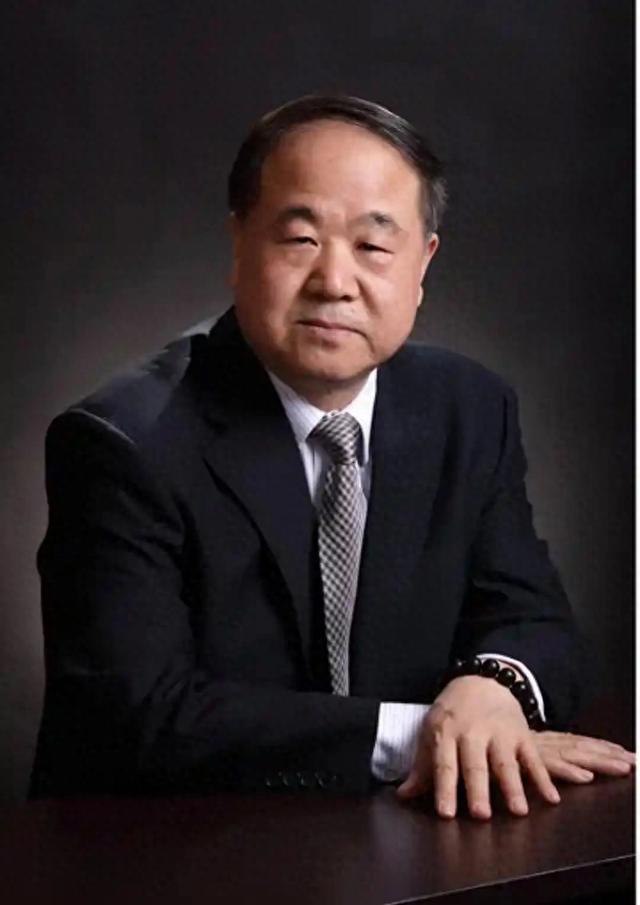

八十年代的华北平原上,高粱穗子沉甸甸地垂着头,就像那个刚从部队转业回乡的青年莫言。1981年《中国作家》刊登《春夜雨霏霏》时,没人能想到这个高密农民会成为中国第一个诺贝尔文学奖得主。

宿命与挣扎

莫言的小说里总弥漫着一股灼热的土腥气,就像盛夏暴雨后高密东北乡被晒得发烫的泥地。《白狗秋千架》里那个叫暖的姑娘,原本该有双水灵灵的眼睛,却在秋千断裂的瞬间永远失去了右眼。多年后"我"回乡遇见她时,这个曾经爱唱吕剧的姑娘已经成了三个哑巴孩子的母亲,牵着白狗在芦苇荡里捡柴火。莫言写她"左眼里的泪水流到右眼的疤痕上",这种残酷的诗意让人想起《故乡》里的闰土。

《透明的红萝卜》里的黑孩不说话,但莫言让他的感官代替了语言。这孩子能看见铁匠炉里"透明的、金色的红萝卜",能听见头发落地的声响。在工地上,他瘦小的身子被钢钎压弯,却能在冻僵的夜里梦见"蓝色的火苗从脚底窜到头顶"。这种通感式的描写打破了传统现实主义的框架——当批评家们还在争论典型环境中的典型人物时,莫言已经让一个哑巴孩子用皮肤呼吸、用骨头听声。老铁匠那句"这孩崽子是块铁"的咒骂,反而成了对生命韧性的诡异礼赞。

这些作品里的色彩运用带着魔性。《红高粱》里"太阳像一摊稀蛋黄",《透明的红萝卜》中"炉火把黑孩的皮肤烧成紫铜色",莫言调色盘上的颜色从来不是装饰性的。他写饥饿,会说"胃里长出手来抓喉咙";写疼痛,能让读者听见"骨头缝里渗出的尖叫"。这种感官爆炸的写法,把乡土中国的生存经验变成了超现实寓言。

撕裂与重生

莫言早期的写作就像高密乡间那些歪脖子枣树,枝条扭曲着往意想不到的方向生长。到了《丰乳肥臀》,这种野性的表达彻底爆发。上官鲁氏哺乳八个孩子的乳房,在饥荒年月里干瘪成空口袋,却依然能渗出救命的乳汁。莫言把最神圣的母性与最污秽的生存糅在一起,让儒家文化里"身体发肤受之父母"的训诫,变成了血淋淋的生命现场。

莫言的文字总带着酒糟的酸腐气,却让人越喝越上瘾。他打破了"文以载道"的枷锁,让小说重新变成了生命的狂欢。这种写作不是对现实的逃避,而是用更野蛮的方式拥抱现实——就像他笔下那些人物,哪怕被命运踩进泥里,也要在泥浆中开出最妖艳的花。

莫言的颠覆性在于,他既保留了左翼文学对底层的关注,又撕掉了所有理想化的包装。他笔下的人物就像高粱地里的野狗,既会被一块馒头摇尾乞怜,也能为护崽咬断猎人的喉咙。这种原始的生命力,既不符合儒家的"温良恭俭让",也超越了文学的斗争范式。当文坛还在争论"文学为什么人"时,莫言已经用《生死疲劳》告诉人们:文学首先应该为真实的人。

笑声与泪水

八十年代的文坛像一锅沸腾的饺子,每个作家都在寻找自己的浮起方式。刘索拉用《你别无选择》里的钢琴声砸碎了教条,阿城在《棋王》里复活了明清笔记的韵味,韩少功则用《爸爸爸》造出了一个楚文化的寓言迷宫。但莫言的突围最是惊心动魄——他不是在书斋里想出来的叛逆,而是从高粱地里长出来的野性。

王小波写《黄金时代》时也爱用这种伎俩,但莫言比他更狠。王小波调侃的是时代,莫言戏弄的是人性本身。现在回头看,当年那些咒骂莫言的声音早被风吹散了,倒是他笔下那些"不伦不类"的人物——厨子、寡妇、土匪——还活生生地站在文学史上。这让人想起他老家高密那些歪脖子老槐树,树干上全是雷劈的疤,可年年春天照样开满槐花,香得能呛死蜜蜂。

这种泥沙俱下的叙事,把五四以来"乡土文学"的条条框框全冲垮了。鲁迅写闰土是"灰黄的脸",沈从文写湘西是"翠翠在风日里长养着",到了莫言这儿,乡村变成了沸腾的火锅:血腥味、粪肥味、酒糟味在翻滚,但捞出来的每片菜叶都冒着活气儿。那些批评他"审丑"的人不懂,这恰是对土地最深的敬畏——农民都知道,没有粪肥哪来丰收?

野性的笔锋

莫言的文字就像他老家高密的高粱酒,度数高、后劲大,喝惯了清茶的文人一沾唇就呛得满脸通红。莫言撕开了文人笔下温情脉脉的乡土面纱,露出血痂和虱子爬动的真实。他不像张贤亮那样带着知识分子的忧郁,而是像老光棍讲洞房夜话,汗酸味和荷尔蒙味扑面而来。

莫言的叛逆不是凭空来的。他读鲁迅时记住了《铸剑》里那颗在油锅里唱歌的人头,读《聊斋》时琢磨透了鬼话连篇里的世道人心。就连《金瓶梅》,在他眼里也是部伟大的市井史诗。这些"不正经"的文学传统,在他手里嫁接出了奇异的果实。《生死疲劳》里地主转世为驴的荒诞,分明有《西游记》的影子;《檀香刑》里刽子手和死囚的对话,又让人想起陀思妥耶夫斯基《罪与罚》里的灵魂拷问。

当诺奖评委称赞他"将魔幻现实主义与民间故事融合"时,高密的老乡们可能旁嘀咕:啥魔幻?俺们管这个叫"说胡话",谁家还没个会讲故事的大爷?

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com