东莞藏家老李面对仓库里堆积如山的茶饼,眼神空洞。这些曾经价值千万的“投资宝贝”,如今即使降价70%也难寻买主。

2025年,普洱茶市场持续低迷,价格大幅下跌。一饼普洱茶从云南深山的茶园到消费者手中,其旅程之长、环节之多远超常人想象。而每一个环节都在最终价格上层层加码,最终使得普洱茶价格虚高,远离其作为饮品的本质价值。

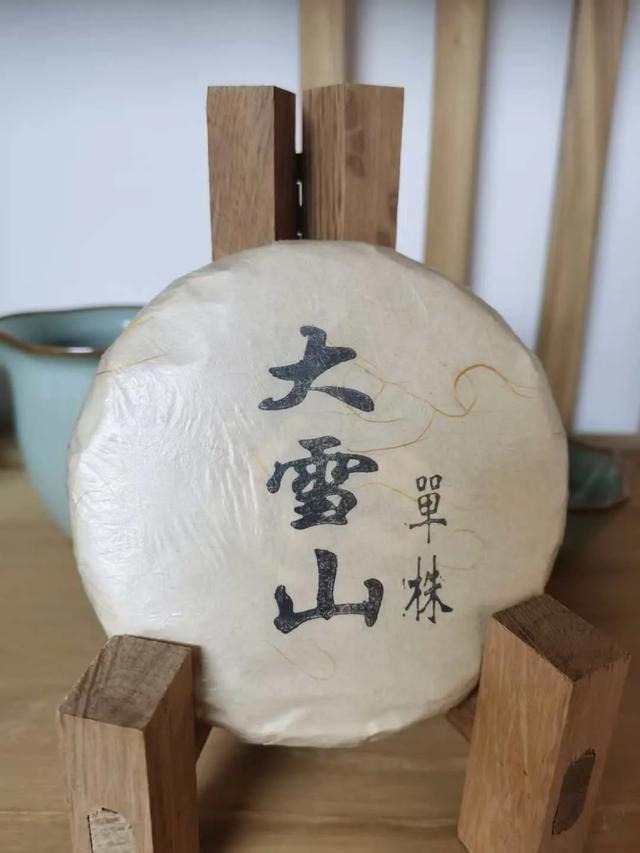

01 起源之旅:茶树叶片的最初脚步

普洱茶之旅始于云南特有的大叶种茶树。在云南独特的地理气候条件下,茶农们采用有机种植技术,注重生态环境保护,以保证茶叶品质的同时实现可持续发展。

茶农清晨采摘茶叶后,最初要经历的是初制环节。在普洱茶核心产区,茶农们要么自行对茶叶进行初步加工,要么直接将鲜叶出售给初制所。

这个环节虽然看似简单,却已经开始了价值增值的过程。据调查,在这个起始阶段,茶农仅能获得普洱茶最终售价的5%-10%。

02 加工环节:从散茶到茶饼的转变

初制后的茶叶接下来会进入加工厂,这是普洱茶产业链中的重要环节。在这里,茶叶经过采摘、萎凋、杀青、揉捻、发酵等多道工序,需要经过精细加工才能成为具有独特风味和营养价值的普洱茶。

普洱茶分为生茶和熟茶两大类,加工工艺复杂多样。生茶以晒青毛茶为基础,经过自然发酵后制成;熟茶则通过人工渥堆发酵加速陈化过程。

加工环节不仅决定了茶叶的口感与品质,还直接影响后续存储和升值潜力。品牌厂家会根据市场需求对茶叶进行分级处理,保证产品的质量和口感。

03 流通路径:多层经销体系的加码游戏

经过加工包装后,普洱茶开始进入流通领域。这个环节的参与者众多,主要包括以下几类:

一级市场主要有两种形式:一种是茶农直供,即茶农自己生产的普洱茶直接供应市场;另一种是茶厂直供,由茶厂、合作社、初制所等组织生产的普洱茶供应市场。

二级市场则更为复杂:授权经销商供应同行中间商、消费品饮投资收藏的消费者。随着网络信息化的发展,这两个市场逐渐融合发展,交易模式也逐渐趋同。

普洱茶经销商需要了解市场需求和消费者的口味偏好,制定合理的销售策略和渠道规划,确保普洱茶产品能够迅速到达消费者手中。

04 普洱茶的特殊性:收藏市场的二次流通

普洱茶与其他茶类不同,它具有“越陈越香” 的特性,这使其从饮品演变为收藏品和投资品。

普洱茶二手交易市场主要包括两种模式:一种是满足消费者需求的中间商模式;另一种是进行普洱茶回收业务的茶商或茶企组织平台模式。

在这个市场上,“片片验” 成了常见要求——买家需要打开包装一片片检验茶叶的真伪和品质。行业内部还有着特殊的品相评价标准,如 “完美仓”、“微油”、“虫眼” 等术语来描述仓储状态。

05 层层加码:一饼茶的价格演变之谜

一饼普洱茶从产地到消费者手中,价格经历了怎样的变化?

根据调查,在普洱市,毛茶收购价较零售价溢价高达20倍,而茶农仅获得终端售价的5%-10%。这意味着消费者以1000元购买的茶饼,茶农可能只收入50-100元。

这种价格层层加码的现象在普洱茶行业尤为明显。福建安溪茶农老陈以30元/斤卖出的毛茶,经加工包装后售价达300元/斤。

2024年,安溪毛茶交易量增长1.2%,但交易额仅增1.6%,平均单价下降1.8%,增产不增收成为茶农的常态。

06 市场崩盘:过度金融化的恶果

普洱茶市场的金融化进程,始于2000年代港台资本的精心设计。他们利用“越陈越香”的特性,构建出“老茶稀缺-新茶增值”的投资逻辑,将普洱茶从饮品变为 “能喝的古董”。

东莞藏家发展出了成熟的 “茶叶银行”模式:建立专业仓库,收购新茶储存数年,待价格上涨后通过茶城、拍卖会或期货票据等形式转手获利。

这种模式在2010-2020年间达到顶峰,东莞民间藏茶量一度突破30万吨,被称为 “普洱茶华尔街”。

然而这种金融化游戏遵循典型的庞氏特征——早期入场者通过不断吸引新资金维持价格泡沫并获取暴利,而后期入场者则被迫成为“接盘侠”。

当2022年起普洱茶价格持续下跌时,许多藏家迅速陷入流动性危机,面临 “卖不出去、存不起、喝不完” 的三难境地,被迫宣告破产。

07 未来之路:回归品饮本质

普洱茶市场的危机不仅仅体现在价格泡沫的破裂,更深层次的问题在于行业长期积累的乱象已经导致消费者信任严重受损。

普洱茶要实现长远发展,关键在于以激活消费、消化库存为核心,多维度协同施策。一方面可依托新茶饮赛道,将中低端普洱茶转化为各式饮品基底,提升茶叶利用率;同时通过科普宣传与产品设计引导,让消费者重新聚焦品饮价值,摒弃过度囤积习惯。

在渠道端推进直播规范化,凭借透明溯源体系与真实宣传内容重建市场信任;产品端则紧扣“小而精、方便快捷”的新需求,开发迷你包装、即饮等适配快节奏生活的形态,让普洱茶更自然地融入日常饮用场景。

东莞藏家发明的“众筹囤茶”模式已然破灭:10人合伙出资1000万元,批量购入新茶后拆分份额,通过微信群实时交易份额。

这种“无实物交割”的场外市场,最终随着2025年的行业寒冬而冰封瓦解。

普洱茶终将回归其作为饮品的本质,一饼茶的价值不应在于它转手了多少次,而在于它是否能带来一口醇香。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com