长期以来,关于白求恩,着重宣传的都是他如何高尚、如何伟大,但却很少有人知道,一位加拿大的医生,为何不远万里到中国来,且拼尽全力救治中国人?

1890年3月3日,白求恩出生于加拿大安大略省格雷文赫斯特镇的一个基督教牧师家庭,父亲是当地长老会的牧师,母亲曾担任传教士。

牧师职业在当时属于稳定的中产阶层,虽不富裕,但足以维持体面的生活。

家庭重视教育与道德修养、宗教的氛围浓厚和父亲的工作,使白求恩从小接触社会底层民众的苦难,这对他后来关注公共医疗与投身人道主义事业产生深远影响。

得益于家庭对教育的重视,白求恩得以进入多伦多大学攻读医学,为其日后成为胸外科专家奠定了基础。

他为什么要来中国?很简单,中国当时正和日本人打仗,战火下伤员无数,药品短缺,医生少得可怜。并且中国军民那种不服输、死战到底的精神,一下子就戳中了白求恩的心窝子,他当即做了个决定:去中国!

白求恩看到了新闻,听到朋友们的讲述,还专门去看了斯诺的《红星照耀中国》这本书,他觉得共产党领导下的抗战才是真正代表未来和正义的。

说白了,他是带着一股劲来的。他想“世界上最需要医生的地方,就是我该去的地方!”。

这事放到今天,也有人觉得不可思议。可是对白求恩来说,他把理想和行动绑在一起,他是个很少只停留在嘴上的人。说到做到,这是他的“倔脾气”,也是他骨子里的责任心。

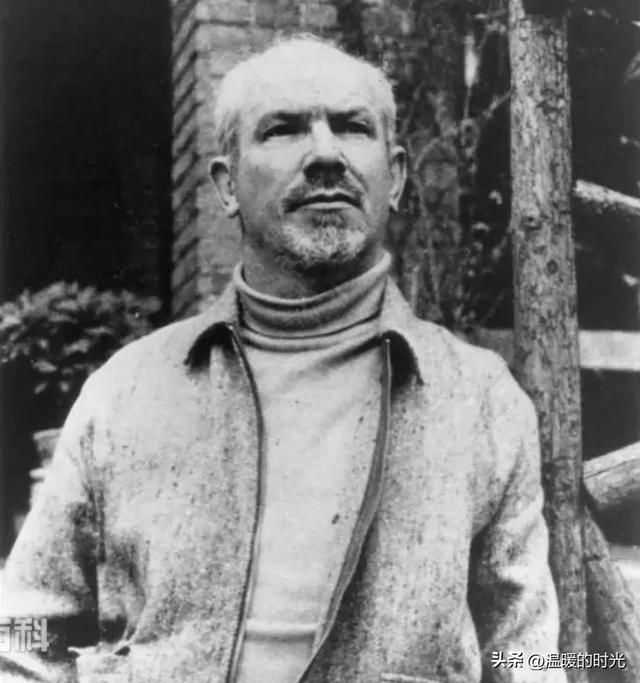

在世人熟知的形象中,白求恩是崇高与伟大的象征,但若我们拨开光环,追问这位加拿大胸外科专家为何舍弃优渥生活,远赴战火纷飞的中国,答案便在他生命轨迹的抉择中显现。

他本可安享尊荣:在北美顶尖医院挂牌坐诊,凭其开创的“人工气胸疗法”医治当时的不治之症肺结核,一生富足无忧。

但他灵魂深处却另有所向——1935年,他加入加拿大共产党,将精湛医术与“救人、救世界”的信仰熔铸一体。

西班牙内战的炮火锤炼了他,1936年他奔赴马德里前线,在枪林弹雨中救治国际纵队伤员。

这段经历如烈火淬钢,使他彻悟:若以拯救生命为天职,目光便不能囿于舒适诊室,而应投向世界最需要医生的地方。西班牙成为“国际主义”四字铭刻其心的熔炉。

当日本侵华战争爆发,中国大地伤员如山、缺医少药的消息传来,白求恩的心被牵动了。

他研读斯诺《红星照耀中国》,坚信中国共产党领导的抗战代表着正义与未来。对他而言,抉择简单而纯粹:“世界上最需要医生的地方,就是我该去的地方。”——这不是口号,而是行动者的信仰。

1938年初,他带着医疗队与自购器械,跨越万里波涛抵达中国。他拒绝国民党的高薪挽留,直奔最艰苦的晋察冀前线。

那里的医疗环境令人窒息:手术室设在破庙帐篷,药品奇缺,消毒靠沸水,手套是奢侈品。

白求恩却以惊人创造力应对:砖头木板搭手术台,旧罐头盒充当消毒锅,猪膀胱作导尿管,麻绳当手术线,一切只为“能救一个是一个”。

他像一部永不停歇的手术机器,曾一日完成七八十台手术;三天三夜不眠不休;手抖得握不住手术刀,便浸入冷水镇一镇;伤员缺血,他挽袖献血;手指感染红肿,仍坚持操刀。

他对中国医护人员训练严苛如练兵,从洗手消毒到器械管理,在血与火的战场上硬是建立了一套救命的铁律。人们称他“白疯子”,正是这种“拼命三郎”精神,将中国战地救护水平推至全新高度。

他睡土窑,啃黑馍,与普通战士无异。所有工资悉数捐出,拒绝任何特殊待遇。

他在信中写道:“能多救一个是一个,这就是我存在的全部意义。”——这话语如精钢淬火,映照出灵魂的纯度。

1939年冬,日军大扫荡中,他在抢救伤员时手指被割伤感染。败血症肆虐下,他仍强撑在手术台旁,边泡盐水边缝合伤口,直至轰然倒下。彼时他本计划回加拿大休养并募捐,可眼前一个个等待救治的生命,让他一再推迟归期。

白求恩对医护人员的要求到了严苛的程度。某日,白求恩检查伤员情况时,发现一位伤员伤口没有处理好,他大发雷霆,问手术谁做的?王道建站了出来,白求恩咆哮道:“你离开这里!你不配做医生!”

在白求恩英文传记里,这里使用的“离开”,其实完全可以译成“滚”。王道建的领导通过翻译向白求恩解释:王大夫是放牛娃出身,业务确实不精通,但是人品好、爱学习,是个好同志。

经过反思,白求恩向王道建道歉:“是我不对,我是法西斯,我不该骂人。”

1938年11月至1939年2月,白求恩率医疗队在山西雁北和冀中前线进行战地救治,4个月里,行程750公里,做手术7000余人次,救治大批伤员。

白求恩有一次做手术时手指被划伤,因无消毒手套,感染恶化成败血症。即便这样,他仍然坚持工作,边泡盐水边给伤员缝合,直到体力彻底崩溃。

1939年11月12日,白求恩因败血症医治无效在河北唐县逝世,终年49岁。

他去世的时候,没有仪式,没有鲜花。

中国战士用一块木板做了简易棺材,把他抬到太行山坡,大家集体敬了个礼。战士们说,这个人是咱们的“老白”,不是外人。他留下的,不光是医疗器械、经验和培训过的医生护士,更重要的是一种“救人不计代价”的精神劲头。

白求恩在中国战斗生活了22个月,不仅带来了大批药品、显微镜、X光镜和一套手术器械,还带来了高超的医疗技术,并将自己的X光机、显微镜、手术器械、药品全部捐赠给军区卫生学校。

生命最后时刻,他躺在太行山破庙改成的简陋手术室里,他对身边他亲手培养的中国年轻人说:“让我歇一会,等下还有病人等着我。”

在他生命最后那段日子,他已经很虚弱了,但脑子还清楚,他留下了遗嘱,托付聂荣臻将军帮他办几件事。

除了把自己仅有的几件遗物分给战友和需要的人,他还特别提了一个请求:希望国际援华委员会能给远在加拿大、生活可能不太宽裕的前妻弗朗西斯,寄去一笔生活费。

而他心里还惦记着那个和他两次结婚、两次离婚,最后嫁给了别人的女人,这份牵挂,掺杂了多少复杂的感情?是愧疚?是责任?还是心底那点没能完全熄灭的旧情?聂荣臻将军当时听了,也是忍不住落泪,后来都一一照办了。

他静默离去时,没有盛大的仪式,中国战士用木板钉成棺椁,集体肃立敬礼——他们心中,这是“咱们的老白”,是血脉相连的战友。

白求恩远渡重洋而来,因其认定中国抗战是人类正义之战的关键一环。他拒绝做悬浮于云端的“高尚者”,只求俯身大地,做一个无愧于白袍与良心的医者。

白求恩来到中国后,曾经请求党组织,不要把自己看成是瓷器摆设,而要把他“当一挺机关枪使用”,哪里枪响他就往哪里冲;当组织上要给他每月发100元薪金时,他坚决不接受。这种无私无畏的作风,充分体现了“他人第一”的原则,被毛泽东赞扬为“真正共产主义者的精神”。

当今日之中国拥有世界级医疗资源时,太行山下那座朴素的坟墓依然低语着超越时代的真义:真正的医者仁心,在战火中炼就,在危难时闪光,在人类最深的伤口处找到自己的使命坐标——那是白求恩以生命刻写的永恒处方。

白求恩的牺牲精神、工作热忱、责任心,均称模范,他始终坚定践行“我是来工作的,不是来休息的,你们要拿我当一挺机关枪使用”的工作诺言,为中国抗战作出了伟大贡献。

毛主席形容他是一个“高尚的、纯粹的、有道德的、脱离了低级趣味的、有益于人民的人”。

聂荣臻称他是“无产阶级最英勇的战士之一和被压迫民族最忠诚的战士”。

在边区的一年多时间里,白求恩日夜操劳,在抢救伤患的同时,还想办法办卫生学校、写教材、培训医护人员,帮助提升八路军的整体医疗水平。

白求恩说:“一定要学习好技术,医药和外科上的好技术可以更快地医好病人,少些痛苦,少些不安,少些死亡,少些疾病,少些残废,这一切事情都是我们医生应尽的责任和义务,必须用自己的良心和生命去担保”。

白求恩对医疗专业的精益求精,其深层动因是热爱,更是责任和使命,是对世界和平和人类解放事业的执着。没有这样一个前提,就很难做到干一行、爱一行,专一行、精一行。

毛泽东指出,白求恩的精益求精精神,“对于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训”。

(图片均选自网络,若有侵权,请联系删除)

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com